臺灣島,古稱夷洲,位於中國大陸東南方的海面上,右側鄰近黑潮,自古便是眾多海洋生物聚集和洄游途經之地。

日據時代,甚至有此地極為稀罕的藍鯨出沒屏東外海,卻遭日本人的東洋捕鯨會社獵殺(後來相隔一百年來到民國109年1月25日,才又有發現死亡藍鯨漂流到臺東縣長濱鄉海岸的紀錄)。

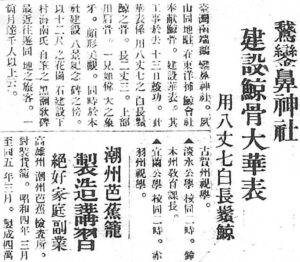

公元1929年時,東洋捕鯨會社將已經解體之藍鯨(當時稱白長鬚鯨)下額骨和肩胛骨捐獻出來,作為興建鵝鑾鼻神社的華表(即現在鳥居)使用,後來在第二次世界正如火如荼之際,代表日本精神象徵的神社也終於被摧毀於戰火之中。

尤其日本政府趁殖民臺灣之際,屠殺環島周遭海岸出沒之鯨魚和海豚作為商業和戰備資源,造成物種滅絕的危機。再加上近代高密度發展工業和科技業,陸地水系和海洋都遭到污染,導致海洋生態系統凋零,已不復見古代海洋生命的茂盛繁衍盛況。

民國93年2月14日,新聞上曾經出現過一則消息,指出有三隻海豚沿著淡水河岸一路游到雙北交接處的重陽橋下,這是近年難得一見如此深入內陸的鯨豚。

但其實在甲午戰爭被迫割讓臺灣島和澎湖群島進入日據時期以前,經常就有海豚會循著淡水河逆流而上,人類和生物彼此尊重的自然時代讓人嚮往。而這些都在當時的文人筆下留下了紀錄。

民國51年,周鍾瑄主修之《諸羅縣志》卷十二,〈雜記志.古蹟〉中提及靈山廟建廟落成時有鯨目動物至該廟:「靈山廟:在淡水干豆門。前臨巨港,合峰仔峙、擺接東西二流與海潮匯,波瀾甚壯。康熙五十一年建廟,以祀天妃。落成之日,諸番並集。忽有巨魚數千隨潮而至,如拜禮然;須臾,乘潮復出於海:人皆稱異。」文中的靈山廟指的是現在關渡宮,而東西二流指的應該是大漢溪與基隆河,這也是淡水應有極多鯨豚出沒的寶貴歷史文獻記載。