淡水第一漁港(又稱滬尾漁港),是許多前來淡水遊玩旅客,在悠哉步行穿越過漫漫河岸後都會抵達的地方,也是筆者相當喜歡的拍攝地點。

許多年輕人在風和日麗的天氣都喜歡走上這段長堤,一頭古老的紅色小燈塔,在藍天、觀音山與翠綠色淡水河彼此合作的相框中就是最具特色的網紅打卡景點了。

《淡水第一漁港堤防與觀音山》影像拍攝於民國111年3月11日16時55分。

原味山海的生活風格體驗

淡水第一漁港(又稱滬尾漁港),是許多前來淡水遊玩旅客,在悠哉步行穿越過漫漫河岸後都會抵達的地方,也是筆者相當喜歡的拍攝地點。

許多年輕人在風和日麗的天氣都喜歡走上這段長堤,一頭古老的紅色小燈塔,在藍天、觀音山與翠綠色淡水河彼此合作的相框中就是最具特色的網紅打卡景點了。

《淡水第一漁港堤防與觀音山》影像拍攝於民國111年3月11日16時55分。

位於淡水區,沿著淡水河鋪設,鄰近淡水紅毛城與海關碼頭等古蹟的金色水岸自行車木棧道,是許多前來淡水遊客欣賞台灣八景之一「淡江夕照」的最佳位置,近日封閉進行檢查維修,淡水人提醒打算前來遊玩的民眾注意。

根據現場維修單位「忠達工程」公告文書表示,此次維修工程將從11月01日起至11月31日之間進行,有需要通過的民眾可從一旁矮圍籬臨時搭建的狹道通行。

該臨時通道廊幅狹窄,正常男性的體型僅限一人通行。筆者建議如果打算騎乘自行車(腳踏車)經過金色水岸的騎士,可在紅毛城大門外的斑馬線先到對面,循正常車流方向騎乘,即可順暢前往漁人碼頭方向,也不會阻礙行人通行。

一名19歲黃姓男子趁著三級警戒微解封,獨自到淡水河畔垂釣,並以疫情期間避免群聚為由拒絕20歲的鄭姓男子與另兩名加入釣魚行列。結果該三名友人竟持魚刀攻擊,並圍毆黃姓男子導致頭部遭毆傷。警方凌晨通知三人到案說明,訊問後依傷害、妨害秩序函送檢調偵辦。

據了解,黃男今天凌晨2時許趁著三級警戒微解封,獨自到淡水海畔垂釣,途中他接到友人鄭男來電,表示想和另外兩名友人加入垂釣行列。

黃姓男子回以疫情期間避免群聚為由拒絕,卻引起鄭男三人不滿,分乘兩輛機車到場理論,雙方爆發衝突。鄭男等人持黃男攜帶的魚刀劃傷他手臂,又以徒手毆傷他頭部、臉部後逃逸。

黃姓男子找來其他友人陪同報案求救,經急救後沒有大礙,向警方提告鄭男三人傷害,警方調查監視畫面,上午通知三人到案,三人均對犯行坦言不諱,詢後依妨害秩序、傷害罪嫌函送。

臺灣島,古稱夷洲,位於中國大陸東南方的海面上,右側鄰近黑潮,自古便是眾多海洋生物聚集和洄游途經之地。

日據時代,甚至有此地極為稀罕的藍鯨出沒屏東外海,卻遭日本人的東洋捕鯨會社獵殺(後來相隔一百年來到民國109年1月25日,才又有發現死亡藍鯨漂流到臺東縣長濱鄉海岸的紀錄)。

公元1929年時,東洋捕鯨會社將已經解體之藍鯨(當時稱白長鬚鯨)下額骨和肩胛骨捐獻出來,作為興建鵝鑾鼻神社的華表(即現在鳥居)使用,後來在第二次世界正如火如荼之際,代表日本精神象徵的神社也終於被摧毀於戰火之中。

尤其日本政府趁殖民臺灣之際,屠殺環島周遭海岸出沒之鯨魚和海豚作為商業和戰備資源,造成物種滅絕的危機。再加上近代高密度發展工業和科技業,陸地水系和海洋都遭到污染,導致海洋生態系統凋零,已不復見古代海洋生命的茂盛繁衍盛況。

民國93年2月14日,新聞上曾經出現過一則消息,指出有三隻海豚沿著淡水河岸一路游到雙北交接處的重陽橋下,這是近年難得一見如此深入內陸的鯨豚。

但其實在甲午戰爭被迫割讓臺灣島和澎湖群島進入日據時期以前,經常就有海豚會循著淡水河逆流而上,人類和生物彼此尊重的自然時代讓人嚮往。而這些都在當時的文人筆下留下了紀錄。

民國51年,周鍾瑄主修之《諸羅縣志》卷十二,〈雜記志.古蹟〉中提及靈山廟建廟落成時有鯨目動物至該廟:「靈山廟:在淡水干豆門。前臨巨港,合峰仔峙、擺接東西二流與海潮匯,波瀾甚壯。康熙五十一年建廟,以祀天妃。落成之日,諸番並集。忽有巨魚數千隨潮而至,如拜禮然;須臾,乘潮復出於海:人皆稱異。」文中的靈山廟指的是現在關渡宮,而東西二流指的應該是大漢溪與基隆河,這也是淡水應有極多鯨豚出沒的寶貴歷史文獻記載。

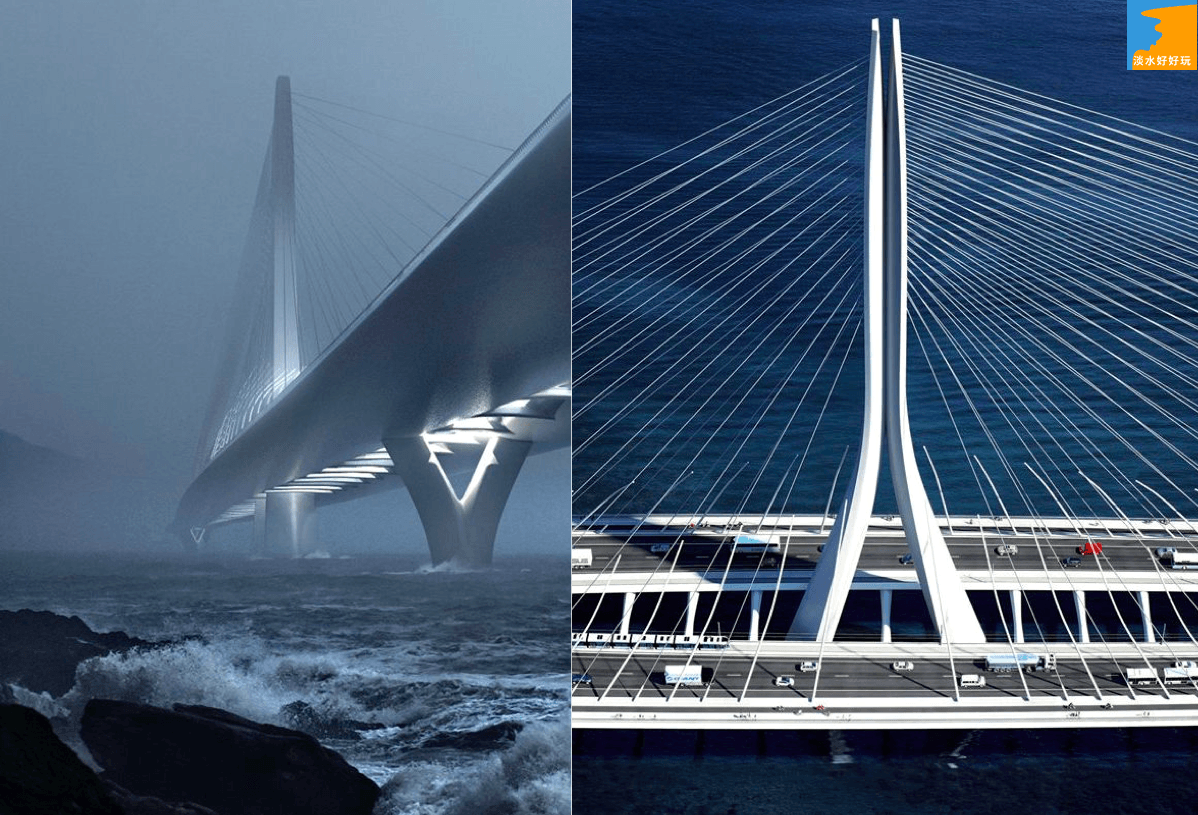

話先說在前頭,我個人支持淡江大橋的興建。但也別簡單地就把我當成建設派惡人,因為我還是反對淡北快速道路滴1。

如果問我為何支持淡江大橋?簡單來說它是關渡大橋的兄弟,用來連結淡水河的左右兩岸。實際上關渡大橋已屆使用年限,運載量也早就不堪現代車流使用。這樣子你覺得淡江大橋重不重要?

過去要從關渡大橋進入八里市區很方便,但是對於打算上高速公路的人來說,距離交流道遙遠彎折的路途難免讓人顯得乏力。這個狀況直到東西向快速道路台65線竣工以前都是如此。

後來台 65 線雖然解決了部分問題,卻又造成大量的車潮在上、下班時間堵塞在交流道口前,綿延數公里。而且實際上台 65 線的興建主要嘉惠了淡水民眾前往板橋、土城等地區。

因此,一條讓淡水人可以直接連結西濱快速道路台61線的淡江大橋是有必要的。可在上下班時間疏導欲前往諸如觀音工業區、林口工業區等新北與桃竹地區的民眾,進而減少從竹圍民權路一段與二段出走淡水的車流。

而且淡水人想前往中華民國桃園國際機場(前中正國際機場)也會更加快速便捷,尤其是省下先往台北方向,再彎折回的大U字形,起碼能省下將近 20 分鐘的車程。

筆者曾經開車載姊姊從淡水飆車去桃園國際機場,總距離約 35 公里,實際上只花不到三十分鐘就到了。一旦淡江大橋完工,更可以省下 12 公里的路程,就算是搭乘計程車或 Uber 也能省下大筆車資。

另外,關渡大橋是在民國七十二年十月興建完成,以國內公路橋梁的設計規範來看,預期的使用年限便是以 50 年為基準進行設計(臺灣公路工程第 33 卷第 1 期-132-3)。

因此,從狹義的現實面進行思考,其實關渡大橋僅剩下 16 年可供使用。一條替代橋梁的興建是遲早的事情。

基於上面幾點原因,我認為淡江大橋有其必要性與必然性。

有人說,淡江大橋會破壞淡水河的美麗夕陽。

我說,淡水河的夕陽只在每年的夏天才能看得見。

當來到其他季節時,夕陽是不會從河口進入的(到底有多少人意識到這點?)。尤其在冬季,還不到黃昏便找不著太陽,也就不會有夕陽入水的風采,因為根本被觀音山擋住所有的光線。

淡水河的夕陽景致,在中國清朝時期(1696 年)選出的第一回臺灣八景中,根本排不上名次。當時唯一入選的夕陽景色,是澎湖島的西嶼落霞。

接著,在日據時代(1927 年)由台灣日日新報選出的臺灣八景十二勝中,淡水夕照才首次入榜。

接著臺灣光復,民國時期又分別在民國 42 年( 1953 年)以及民國 94 年( 2005 年)選出兩次新的臺灣八景,淡水夕照可是完全無緣入選呢 。

淡水河的夕陽其實一直都在,美麗與否只是由人們自行決定。

實際上,我印象中的夕陽美景,老早被河岸那些人工建設給破壞殆盡。

我說,以我的攝影眼來預測,等到淡江大橋蓋好後,人們會發現原來淡江大橋竟然可以如此融入夕陽的餘暉之中(如果能蓋水下橋梁也不錯)。此外,屆時站在淡江大橋上拍攝落日,可能更會是美好的意外。

文章最後我要再聲明一次,我支持淡江大橋的興建。但是狗屁不通的淡水河北側沿河平面道路(淡北快速道路)給我滾蛋。

一條所謂的淡北高架道路,光是新北市端就要花四十二億的工程款,臺北市端還是未知。有這種預算,卻不肯花錢拆遷原道路旁的違建住戶,以及採用調整交通號誌這麼簡單的方式。無論怎麼看,這條淡北道路就像是一個禮物,只可惜不是給淡水人,而是已經收購竹圍大筆土地的政客們自己。

說到底,政府對淡江大橋與淡北道路的期許,就是希望淡水可以成為臺北市的衛星城市,並且持續推動房價市場。

但是從淡水前往臺北,就算搭乘捷運也得花上 45 分鐘,這絕對是非常惡劣的通勤時間。

淡水近來大量建設的淡海新市鎮,以及目前正在收購中的淡海新市鎮第二期,非常大量的土地正在政府手下逐漸成形。

只是時間、空間上的因素,淡水終究無法成為臺北的生活、工作圈裡的一員。如果是以臺北市為目標,那麼比起淡水,我更建議購買林口、新莊等地的房屋。

假日的淡水真的完全不適合生活,除非你願意當個宅男宅女。建議大家如果要來淡水享受生活,選平常日。

今天的夕陽很美,火紅的太陽像極了一顆大鵝蛋的濃醇蛋黃;不過這還不是淡水人見過最好的夕陽,因為海面上的雲霧,註定了夕陽降下海平面的瞬間,在河畔邊等待的這批人肯定是無緣一見。

幸好我還有拍到上面這張照片,從從發現女孩與陽光的存在,到拿出傻瓜相機拍攝,中間只花了約十秒鐘,便迅速將相機又塞回口袋,這或許就是偷拍街拍者的天性。只可惜影像中的女孩有點駝背,偷拍效果不是很好吶(得寸進尺的傢伙)。

隨著時間越接近傍晚,淡水河岸邊到處都可以看到像下圖的情景,大家像是有了共同意志,全都聚精會神的拿起相機,準備拍攝心目中理想的夕陽美照,就連一旁有人偷拍都絲毫不以為意(或許也只有我跟少數人才會背對著夕陽拍攝吧,哈)。

原文發表於 2012 年 5 月 16 日。

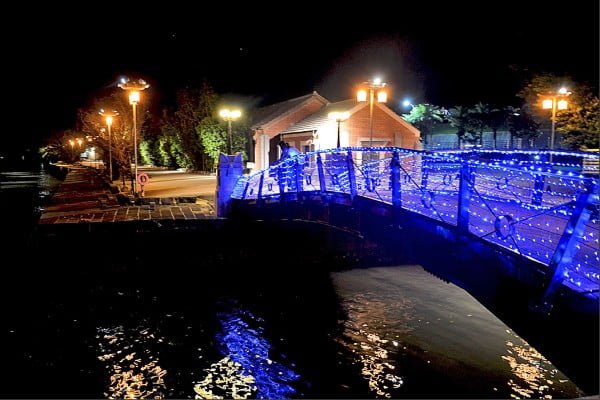

每到年末,淡水古蹟博物館都會在淡水地區各地營造聖誕佳節溫馨氛圍,今(2016)特別選擇紅毛城園區、海關碼頭、滬尾砲台、小白宮等四個古蹟點,利用燈飾、燈網營造出耶誕歡愉氛圍,讓古蹟園區有了另一種活潑樣貌,適合情人夜遊浪漫的淡水河畔。

館方配合年終歡樂節慶到來,先在紅毛城園區入口處的南門掛上燈網;另在海關碼頭園區橋頭懸掛藍色、白色燈海,點點燈光相映淡水河面;時常做為婚紗拍攝地點的小白宮迴廊,則加設了耶誕樹,提醒遊客年末腳步近了,準備迎向新的一年;滬尾砲台門額上由臺灣第一位巡撫劉銘傳(又被尊稱台灣現代化之父、台灣鐵路之父)所題的石碑「北門鎖鑰」,兩側也掛上了燈飾,為中華民國國定古蹟增添視覺感受暖意。

另外,淡水古蹟博物館也為紅毛城園區的Woody熊大型公仔換上了耶誕新裝,戴上特製紅色耶誕帽,可愛的模樣讓許多到訪遊客興奮地與其合影。

淡水古蹟博物館方指出,歡迎遊客到訪淡水地區豐富的文化資產,鼓勵民眾到訪館區時可和各項聖誕裝置合照,在十二月廿一日到卅一日期間,上傳合照到淡水古蹟博物館社群網站專頁,除了可和其他人共同分享有趣畫面外,也有機會獲得館方精心準備的文創好禮。

民眾如想瞭解更多相關活動訊息,可至淡水古蹟博物館官方網站查詢。

淡水夕陽的美,讓淡水這個質樸小鎮自古便獲有台灣八景之一的美譽。但是夕陽要怎麼拍,要在什麼時間拍,對於喜愛攝影的朋友來說,果如能夠預先知曉淡水夕陽的落海位置就顯得格外重要。

學生時代的自然課本曾經教過我們,地球上每一處夕陽的落海位置都會隨著季節更迭而來回變換。如果我們站在淡水老街上,冬季夕陽的落海位置就會落在偏向八里台北港那方位,如果是夏天,則會往北移動到沙崙海水浴場那位置。

因此,淡水人計畫將一年中不同時間拍攝到的淡水夕陽美景都記錄在這個網站,對於前來淡水欣賞夕陽的朋友肯定有所助益。

在臉書上總能發現許多有趣的歷史痕跡。今天發現楊燁先生翻拍的一張照片,那是他的收藏書之一:《淡水是風景的故鄉》(臺灣書店, 1983),書籍作者是李魁賢先生,書本的封面用的是王行恭先生的照片,就是這張照片勾起許多人的回憶與感概。

在王行恭先生的照片中,我們看到的是30年前的淡水風貌,從角度與影像的壓縮感來推斷,攝影師應該是站在八里挖子尾街(或淡水河上)的位置,朝淡水鎮的中心方向使用望遠鏡頭進行拍攝。

可以看見整個淡水小鎮的古樸風貌以及野山的茂密綠叢。如果是現在再看的話,別提河岸邊的老舊建物早已改建,就連大屯山山坡上也蓋滿了一棟又一棟的豪華別墅。

這本書本的出刊的日期是民國72年,看到這個年份便讓我想到這張照片拍攝的同時,婉蓁ㄚ頭正好聒聒墜地誕生於淡水,這正是她出生那時的淡水小鎮的風貌,這可讓我更加喜愛淡水了。

如果光是看到上面照片,上面也沒寫名字的話,許多人可能也就根本認不出這竟然是我們所居住的美麗淡水。

即便是筆者這種老淡水人,如果把唯一還算熟悉的馬偕教堂給遮起來的,可能也需要認識一段時間才能發現,原來這就是淡水。

自然的山脈與河川曾經是如此的貼近人心。

如今呢?我們只能透過欄杆與假人來親近淡水。

那淡水小鎮的未來又會是如何?

在我們中華民國這個國家,是否有除了建設、建設、建設、建設以及建設之外的選擇呢?

這是個值得我們一齊坐下來仔細深思的課題。

前來淡水遊玩的朋友,一定曉得淡水是一個貓咪友善城市,街上隨處都能發現貓咪的存在,牠們可是能家貓、可能是街貓、或是淡水的特有名產:河岸貓。尤其是在淡水河畔的一處空地,更有著成群的河岸貓受到大家的喜愛,連許多國外媒體都曾前往報導過,甚至還是被政府認證,禁止捕捉的貓咪特許地喔。

但是過多的遊客以及過多的關心可是會造成貓咪們的精神窘迫,因此請你務必注意跟貓咪們的接觸原則,希望大家能在近距離親近貓咪的同時,也能給牠們一個更適合生活的空間。